आस्था का चेहरा: प्रेम, अनुभव और अन्वेषण का द्वंद्व

आस्था का चेहरा: प्रेम, अनुभव और अन्वेषण का द्वंद्व

प्रेम शाश्वत और सौन्दर्यपूर्ण होता है। प्रेम को न जताना पड़ता है, न साबित करना; वह तो स्वतः अपनी निर्झरिणी में बहता है, मन को भिगोता हुआ। पर आस्था — आस्था केवल भाव नहीं, एक चयन है। उसे अनुभव नहीं, प्रयास करना पड़ता है। उसके स्वाद को, उसके नमक को हमें सायास चखना पड़ता है। यह तथ्य सहज नहीं, अर्जित होता है।

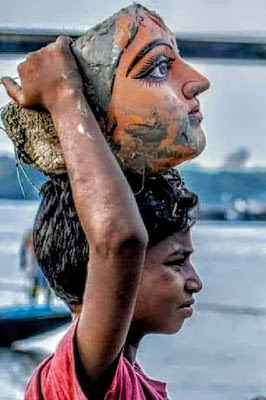

जब हम किसी के प्रति आस्था बनाते हैं, तो अपने पूर्वग्रहों, गाढ़े विश्वासों और अनुभवों को एक ओर रखना पड़ता है। जैसे अपने चेहरे पर एक नया चेहरा ओढ़ना। आस्था का चेहरा। और यह चेहरा कई बार हमें विरासत में भी मिल जाता है। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है — “हम अमुक पर आस्था रखते हैं क्योंकि हमारे माता-पिता रखते थे।” ऐसे विरासत में मिले आस्था-घटकों को हम सीने से लगाकर जीवन जीने लगते हैं, बिना यह जाने कि वे हमारे अनुभव से निकले हैं या दूसरों की दी हुई परछाई हैं।

क्या यह मनुष्य द्वारा स्वयं के साथ एक प्रकार की छलना नहीं है? और जो स्वयं को छलता है, क्या अंततः उसी के हाथों वह छला नहीं जाएगा?

श्रद्धा और अनुभूति का द्वंद्व

चिंतामणि में श्रद्धेय रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं —

"अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरम्भ होता है... बच्चा सुख और दुःख की सामान्य अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। पेट का भरा या खाली रहना ही पर्याप्त होता है।”

अर्थात् कुछ शाश्वत अनुभूतियाँ हमारे भीतर जन्म से ही होती हैं — प्रेम, सुख-दुःख, आसक्ति। पर आस्था? वह तो बाहर से आती है, समाज द्वारा संचरित, लादी हुई या चुनी हुई। ऐसे में उसके भीतर जोखिम की संभावना निहित है। इस जोखिम की समझ कौन देगा? कैसे पहचाने कि जिस पर आस्था करने जा रहे हैं, वह जीवनोपयोगी भी है या नहीं?

दुनिया में अनगिनत लोग आस्था करना चाहते हैं — लेकिन "आस्था" शब्द के दो साबुत और एक आधे अक्षर के वास्तविक अर्थ को समझे बिना। ऐसे चेहरों को देखकर बार-बार यह प्रश्न उठता है — क्या आस्था इससे भी सुंदर हो सकती थी? या जो देख रहे हैं वही अंतिम है?

और तब मन सोचने को बाध्य होता है — आस्था शब्द का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ होगा? क्यों मनुष्य को यह खोज करनी पड़ी होगी? आस्था किसकी कल्पना थी? उस पहले व्यक्ति की कौन-सी आवश्यकता या असुरक्षा थी, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव के लिए किसी दूसरे को माध्यम बनाया?

थोपी हुई आस्था या अर्जित चेतना?

स्पष्ट है कि आस्था हमारे भीतर जन्मजात रूप से स्थापित नहीं होती। उसे या तो कोई बोता है या हम स्वेच्छा से अपनाते हैं। पर जो बोता है — क्या वह स्वयं आस्था का मर्म जानता है? क्या उसने उसका सौंदर्य अपने भीतर अनुभव किया है?

समाज में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के प्रति हमारी आस्था को जैसे घोलकर पिलाना चाहते हैं — लेकिन क्या उन्होंने स्वयं उस ‘श्रद्धेय’ को अपने विवेक के पलड़े पर तौला है?

शुक्ल जी अपने निबंध ‘श्रद्धा और भक्ति’ में कहते हैं:

"श्रद्धा न्याय-बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे गए गुणों और कर्मों के अनुसार बनती है।”

तो उस बच्चे से आस्था की अपेक्षा करना, जिसने तौलना सीखा ही नहीं — क्या न्याय है?

अबोलों का संसार और मानव-निर्मित बोझ

इस मामले में अबोलों का संसार अधिक सुंदर प्रतीत होता है। वहाँ कोई किसी पर अपने विचार नहीं थोपता। न ही अतिरिक्त भावुकता का बोझ होता है। उनके जीवन में कार्य और अर्थ का संतुलन होता है, आडंबर नहीं।

तो प्रश्न उठता है — जब हमारे पास करने को बहुत से कार्य हैं, तो आस्था जैसे श्रमसाध्य उपक्रम की आवश्यकता क्यों? क्यों हम स्वयं से हटकर दूसरों पर आस्था करें, विशेषतः तब जब वह व्यक्ति सगुणता और नैतिक आधारों से रिक्त हो?

ऐसे व्यक्ति तो बिजली से भरे बादलों जैसे होते हैं — तेज गर्जन के साथ, पर जल के बिना। जबकि हमें जीवन में बिजली नहीं, जल चाहिए — ताकि हम जीवित रह सकें। यदि कोई आस्था संतोष नहीं देती, तो वह केवल एक असंतोषपूर्ण आडंबर बन जाती है, जो अंततः हमारी दिनचर्या को असंतुलित कर देती है।

दीये के तले अँधेरा: आस्था की उलटबाँसी

कभी-कभी हम जानते-बूझते भी आस्था का दीया जलाते हैं — केवल इसलिए कि दीये के तले अँधेरा होता है। यह अँधेरा हमारी कमजोरियों, अधूरी आकांक्षाओं और सामाजिक भय को ढाँक लेता है। इसलिए भी संसार में आस्था के दीपक प्रज्ज्वलित हैं।

पर ऐसे अंधेरे में प्रेममय विश्वास कैसे जीवित रह पाएगा?

यदि आपसे पूछा जाए — "जलते हुए दीये को देखकर किसे खुशी मिलती है? दीया जलाने वाले को, देखने वाले को, मूर्ति को या स्वयं दीपक को?" तो आप क्या कहेंगी? शायद कुछ भी तय न कर सकें। पर इतना निश्चित है कि दीपक की सौंदर्यता दूर से देखने में है। उसके नजदीक रहकर ताप सहना पड़ता है।

मूर्तिकार की मुस्कुराहट या मूर्ति की ईश्वरीयता?

आप जब मंदिर जाते हैं — क्या मूर्ति आपके आस्तिक चढ़ावे को देखकर मुस्कुराती है? क्या आपकी प्रार्थनाएँ इतनी पवित्र होती हैं कि वे ईश्वर को आकर्षित कर लें? शायद नहीं।

उन मूर्तियों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वह ईश्वर की नहीं, उस मूर्तिकार की होती है — जो पत्थर को जीवन देने के लिए अपनी पीड़ा और श्रम की तमाम परतें उसके होठों पर टाँक जाता है। और एक बार वह मुस्कुराहट टाँक दी जाती है, तो वह चिरस्थायी हो जाती है।

मूर्तिकार लौटकर अपनी मूर्ति को नहीं देखता। वह कोई आग्रह नहीं करता कि आप उसकी कृति पर आस्था रखें। उसकी सृजनशीलता इतनी पूर्ण होती है कि वह स्वतः श्रद्धेय बन जाती है।

झूठी आस्था, माँगी हुई भावनाएँ और छीने गए उजाले

माँगी हुई भावनाओं में न मौलिकता होती है, न प्राण। जैसे मंदिर की दीवारों को किसी उजाले की दरकार नहीं होती, लेकिन हम अपने भीतर उजाला माँगने पहुँच जाते हैं।

ईश्वर न उजाले देता है, न अँधेरा छीनता है — यह हमारी चाहत है जो हमें वहाँ खींच लाती है। इसीलिए हम आँखें मूँदकर प्रार्थनाएँ करते हैं — ताकि किसी को देखकर आगे बढ़ सकें, अपने दोषों को ढक सकें, दूसरों के हिस्से की रोशनी छीन सकें।

पर छीना गया उजाला और उधार लिए गए विचार कभी स्थायित्व नहीं दे सकते।

कुएँ की प्यास और कबीर का सत्य

एक उखड़ा हुआ पेड़ हरा नहीं हो सकता। एक कुआँ उधार के जल से नहीं भरता। जब तक उसका अपना सोता न फूटे, वह अंधा ही कहलाएगा। प्यास बुझाने की ताकत कुएँ के ‘शब्द’ में नहीं, उसके भीतर से फूटते जल में होती है।

तो आस्था भी वही सार्थक है जो भीतर से जन्मे — जो अनुभव और सत्य के आधार पर खड़ी हो, केवल परंपरा या दिखावे के अधार पर नहीं।

इसलिए मुझे कबीर प्रिय हैं —

“मौको कहाँ ढूंढे रे बन्दे, मैं तो तेरे पास में...

खोजि होय तो तुरंत मिलि हौं, पल भर की तलाश में।”

|

| अणुव्रत पत्रिका में प्रकाशित |

.jpeg)

बहुत अच्छा विचारपूर्ण पोस्ट। शुभकामनाएँ।

ReplyDeleteजी नमस्ते ,

ReplyDeleteआपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल शनिवार (१७-१०-२०२०) को 'नागफनी के फूल' (चर्चा अंक-३८५७) पर भी होगी।

आप भी सादर आमंत्रित है।

--

अनीता सैनी

आप दोनों सुधी मित्रों का हार्दिक आभार !

ReplyDeleteसटीक

ReplyDeleteजो आस्था जीवन में चारुता न भर सके वह तो सिर्फ़ अतिक्रमण ही कहलाएगी |

ReplyDeleteसटीक एवं सार्थक सृजन।

काफी शोधपूर्ण आलेख लिखा । बधाई हो कल्पना ।

ReplyDeleteरेखा श्रीवास्तव

काफी शोधपूर्ण आलेख लिखा । बधाई हो कल्पना ।

ReplyDeleteरेखा श्रीवास्तव

काफी शोधपूर्ण आलेख लिखा । बधाई हो कल्पना ।

ReplyDeleteरेखा श्रीवास्तव