माँ करुणा की गीता है तो पिता सबलीकरण की भागवत

किस्सा पत्रिका का ‘सिर्फ पिता’ अंक जब मेरे पास आया तो अनामिका ‘शिव’ की इस पहल पर मन मुग्ध हो गया। हालाँकि ये हो सकता है, और बराबर हो सकता है कि अनामिका जी का मन पिता के प्रति अपार श्रद्धा से भरा हो। आपके अनुभव में पिता देवतुल्य हों और ये भी हो सकता है कि उन जैसा अनुभव आम तौर पर बेटे-बेटियों के पास न भी हो। फिर भी उन्होंने जो पिता तत्व की विराटता के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित की है, उसे देखकर उनकी उदारता पर स्त्रियोचित गर्व का सुखद एहसास हो रहा है।

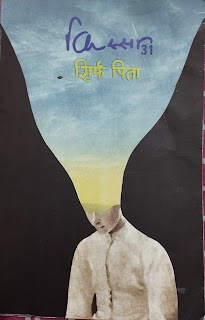

इस अंक को पढ़ने से पहले इसके आवरण पर मेरी दृष्टि गयी। जिस तरह से सम्पादक मंडल ने ‘सिर्फ़ पिता’ अंक के कलेवर को बाँधने के लिए जिस प्रकार के आवरण चित्र की कल्पना की, वह सराहनीय है। कम शब्दों में यदि कहना चाहूँ तो प्राकृतिक पवित्र पाँच तत्वों का पुंज ही किसी बच्चे को पिता के रूप में प्राप्त होता है। पिता के व्यक्तित्व को और कोई चित्र शायद ही इतना उद्घोषित कर पाता।

अब बात करूँ किस्सा की संपादक अनामिका को पत्रिका का एक अंक 'पिता विशेषांक' के रूप में ही क्यों निकालना पड़ा? उन्हें तमाम जद्दोजहद और नकार के साथ पिता को क्यों लिखवाना पड़ा? क्या सिर्फ अपने पितृ-प्रेम को अनावृत करने के लिए? या इसका और भी कई कारण हैं? जब इन दोनों तथ्यों पर बारीकी से सोचा तो मुझे लगा कि आज के परिवेश में ‘सिर्फ पिता’ ही नहीं बल्कि एक आम पुरुष अपने साथ बंधे जिस भी रिश्ते के साथ स्त्री के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, उसका कृत्य एक अनचाहा भय, शंका और स्खलित स्नेह की भूमिकाएँ गढ़ता दिख रहा है। फिर चाहे सौ प्रतिशत पुरुष ऐसे ना भी हों। वैसे भी सौ प्रतिशत कोई अच्छा या बुरा होता नहीं।

इस बिना पर लगता है कि अनामिका जी ने ‘सिर्फ पिता’ को लिखवाकर उन पुरुषों को संबल प्रदान करने की सुदृढ़ भूमिका रची है, जिनके भीतर मानवता का अंश भौतिकता से ज्यादा भरा और बचा होता है। या उन व्यक्तियों के कृत्य को उजागर किया है जो भयंकरता के बीच कहीं छिपा पड़ा रहता आ रहा था। जबकि पिता का कर्तव्य माँ से किसी भी मामले में कम कतई नहीं होता। इस बात को हम माने या न माने। वह अलग बात होगी कि किस पुरुष के अंतर के भीतर किस तरह का स्वार्थ छिपा है। किसी के द्वारा किए गए कार्यों पर पानी फेरना, आज के समय का भले ही मूलमंत्र हो लेकिन इस अंक के लेखक-लेखिकाओं ने अनामिका जी के साथ मिलकर समय की अनचाही लिखावट पर विराम लगाने का भरपूर प्रयास किया है।

जब हम स्वार्थी होकर सर्जनहार में भेद कर सिर्फ पिता की या सिर्फ माँ की बात करते हैं, तो दोनों कथन अपूर्णता और विसंगति के पूरक बन, अधूरे लगने लगते हैं। क्योंकि ये संसार सिर्फ प्रकृति से नहीं बना और न ही सिर्फ पुरुष ने अपने दम पर इसका सृजन किया है, इस बाबत बात दोनों की होनी चाहिए। जहाँ माँ भावी शिशु के लिए अपना शरीर सहर्ष सौंप देती है, वहीं पिता वह पुरुष होता है जो बच्चे के संसार में आने से पहले उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित करता है। वह त्रिकालज्ञ की भांति सांसारिक तमाम भंगिमाओं की उपादेयता को जाँचता-परखता है, जब स्वयं संतुष्ट हो जाता है, तब वह अपने हृदय सहित अपनी विरासत शिशु को सहजता से सौंप देता है। पिता का दाय वस्तुओं में ही निहित नहीं होता बल्कि हड्डियों के अंदरूनी भाग में शक्तिरूप बनकर निजता के साथ परिलक्षित होता है। फिर भी संसार में माँ के निर्मित-दर्शन में पिता गौण हो जाता है।

माँ का दाय-माय शिशु के विकास क्रम में ज़ोरशोर से बोलता हुआ दिखता है, वहीं पिता का दाय गोपनीयता में निहित रहता है। क्यों ? यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या पुरुष जन्म से कठोर, रूखा, बेस्वादी जीवन का आदि होता है? या अपनी माँ रूपी स्त्री के सौजन्य से वह कठोर परंपरा को धारण करता है। 1949 में सिमोन द बोउवार की किताब दि सेकेंड सेक्स में लिखा कि,”स्त्री जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है।” क्या ये तथ्य पुरुष पर लागू नहीं होता? मैं कहूँगी होता है, क्योंकि जिस तरह से सिरज-सिरज कर एक बालिका को स्त्री में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह माँ स्त्री के साथ दादी, नानी,बुआ, मौसी, ताई, मित्र स्त्री एक बालक को पुरुष के पितृसत्तात्मक तौर-तरीकों में धीरे-धीरे निबद्ध कर उसे रूढ़िवादी पुरुष बना देती है। दरअसल रिश्तों के ताने-बाने को अगर ध्यान से देखा जाए तो माँ यदि कारुणिक गीता है तो पिता सबलीकरण की भागवत और ये दोनों ही कुटुंब नामक संस्था में गढ़े जाते हैं. जिस तरह से ये दो गढ़े गये होते हैं, वैसे ही ये दोनों अपनी सत्ता अनुकम्पा में रहने वाले शिशु को गढ़ते हैं। फिर बात आती कि एक बार बाँस लाठी बन गया उसके बाद उसे टोकरी में ढालना मुश्किल हो जाता है। इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान एक माँ को होना चाहिए। जब वह अपने बेटी-बेटा को सामाजिक मुख्यधारा को सौंपने के लिए तैयार कर रही होती है तब वह कितनी बार वह बेटा को यह याद दिलाती है कि उसको कितनी जगह इसलिए छूट दी जाती है क्योंकि वह पुरुष है और बेटी को कितना घुटन में घुटने टेकना इसलिए सिखाती है क्योंकि वह लड़की है। अब जरूरत है कि हम अपने बच्चों में स्त्री-पुरुषपन के स्थान पर मनुष्यपन भरने का काम करें.

खैर, इस भूमंडलीकृत होती दुनिया में पिता पुरुष जब अपने पुत्र और पुत्री में एकभाव नहीं रख पाता है, तब वह अपने गरिमामय स्थान से च्युत होने लगता है। जब-जब पिता पुत्र को स्वातंत्र और पुत्री का परिधिकरण करता है तब-तब उसका कृत्य न्यायसंगत नहीं माना जाने लगता है। और इस प्रकार विघटनकारी द्वित्व भाव रखने वाला पिता पुरुष अपनी संतति से पूर्ण सम्मान प्राप्त करने से वंचित रह जाता है।

इस अंक में बारह संस्मरण, सत्रह कहानियाँ, एक लघुकथा, एक सिनेमाई लेख और पाँच कविताओं के साथ फ़ेसबुक से प्राप्त कुछ टिप्पणियाँ दर्ज हैं। पिता के होने का ऐसा उत्सव मैंने पहले कहीं नहीं देखा था सो चकाचौंध में फँसा मन ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से पिता की भूमिकाओं को पढ़ना शुरू किया जाए ? फिर थोड़ी साँस लेकर सम्पादकीय से ही पत्रिका पढ़ना आरम्भ की तब जान सकी कि पिता पुरुष की मंशा, लालसा, जिज्ञासा, समर्पण, कर्मठता, क्रोध, जिद, रूखापन, विद्रोही भावना और आक्रोशित मन को रचनाओं में लेखनों के द्वारा खूब मन से बुना गया है।

इस अंक को लाने में जो कठिनाइयाँ अनामिका जी ने झेली होंगी,”आज के परिपेक्ष्य में पिता पर विशेषांक जोख़िम भरा काम है।” उनके लिखे सम्पादकीय लेख के पहले वाक्य से ध्वनित हो गया। मन्नू भंडारी, मालती जोशी, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, पुष्पा भारती, संतोष श्रीवास्तव, कमलेश पाठक, सुदर्शना द्विवेदी, तनुजा शंकर खान, अग्निशेखर और श्रेयश सिंघानिया जैसे कलम के समृद्ध लेखकों ने अपने-अपने पिताओं के बारे में खूब खुलकर कहा-सुना है।

जब संस्मरणों को पढ़ा तो महसूस हुआ कि उसमें ज्यादातर आभिजात्य वर्ग व पुस्तकों के समीप रहने वाले पिताओं के बारे में लिखा गया है। इस वर्ग की खासियत कहो या किफ़ायत, पिता पुरुष की सोचने की क्षमता समृद्ध होती है। अच्छे-बुरे का आँकलन वे अपने तीव्र मेधा के माध्यम से कर ले जाते हैं। जो निम्न व मध्यम वर्ग में नहीं देखने को नहीं मिलता। फिर भी आभिजात्य वर्ग के पिताओं को लिखते हुए भी कुछ लेखक-लेखिकाओं ने हल्के से इशारे के साथ अपने पिता की कटु भूमिका जो उनकी माओं के साथ रही,पर प्रकाश डाला है। कहने का मतलब आदिम अच्छाई-बुराई को खुलकर लिखा है।

कहानियों को जब पढ़ना शुरू किया तो यहाँ हर एक वर्ग के पिताओं का मन पढ़ने का अवसर मिला। महेश दर्पण, राजेन्द्र दानी, रजनी गुप्त, सुरेश उनियाल, सुधांशु गुप्त, लोकबाबू, रंजना जायसवाल, शिव कुमार शिव, अर्चना सिन्हा, कविता वर्मा, प्रज्ञा, मंजुश्री, मनीष वैद्य, विवेक द्विवेदी, सुबोध सिंह शिवगीत, गीताश्री और अखिलेश पालरिया जैसे सधे हुए लेखकों ने अपने-अपने ढंग से पिताओं को शब्दों में गढ़ा है। प्रत्येक लेखक की कहानी का अपना और अपने ढंग का वितान है। उसके अनुभव के अपने शोक-गीत, उल्लास-उत्सव, तनाव-लचीलापन, छिपाव-दिखावा, सहानुभूति-सहयोग है और अपने तरह के पारिवारिक दृष्टिकोण पढ़ने और देखने को मिले लेकिन सभी कहानियों ने भीतर तक मन को झकझोर दिया।

जैसे कहानी ’पितृदोष’ को पढ़ते हुए उस समय का एहसास हुआ जब पिता की भूमिका में आने वाले अंजान या कि पिता के उम्र का रिश्तेदार या सहायक व्यक्ति में एक बच्चा पिता को देखने लगता था। इस कहानी में नायक अपने जीवन में आये अपने पिता के अलावा तीन ऐसे लोगों से मिलता है जो उसकी मदद करते हैं और ये उन्हें पिताओं की पदवी सहर्ष देता चलता है। कहानी जितनी लिखी है उससे कहीं ज्यादा लेखक पढ़ता है। सुधांशु गुप्त की कहानी ’अन-उपस्थित’ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने संघर्षों में तिल-तिल बीतता जाता है। जैसे ही वृद्धवस्था जीवन का दामन उसके हाथ से झटकता है, घर उसे अनुपस्थित मानने लगता है। अपने जीवन से छीजते हुए एक बेटा अपने पिता को बड़ी तल्लीनता से याद करता है। लेखक ने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठाते हुए पिता के साथ आवाजाही को बेहद सटीक चित्रण किया है।

लोकबाबू की कहानी ’दुश्मन’ ने उस समाज की ओर सोचने को मजबूर किया है जिसमें एक पिता शराब की लत में पड़ जाता है और अपने पुत्र को मरवाने के लिए गुंडे ले आता है। लेखक की तारीफ़ इस बात की रही कि आपने शब्दों को ज्यादा न बरतते हुए अपनी बात को इतनी भव्यता और गहराई से दृश्यांकित किया है कि पाठक कथारस में सराबोर हो उठा। शिव कुमार ‘शिव’ जो अनामिका के पिता और इस पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे हैं, की कहानी पढ़ते हुए एक क्षोभ उत्पन्न हुआ। एक ऐसी ग्लानि जो बेहद मारक है। कोरी बातें और सिद्धांतवादिता पर चलकर या चलाकर पेट नहीं भरा जा सकता है। बल्कि जो व्यक्ति मूल्यों को धारण कर कार्य करता है, उसे तो और भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। मरे हुए पिता को बेलौस गालियाँ देने वाले बेटे पर घृणा नहीं आई अपितु उसकी दीनता पर मन विदीर्ण हुआ। कहानी की व्याख्या और व्यंजना बहुत बड़ी और परतदार है। राजेन्द्र दानी की कहानी ‘रुक गए समय में पिता” में एक तानाशाह पिता पुरुष और माँ और बच्चों की भावनाओं को लेखक ने बेहद मार्मिकता से जैसा लिखा वैसा ही समझ आया।

प्रज्ञा की कहानी ‘पटरी’ में पटरी रेल की नहीं होती अपितु एक लकड़ी की ऐसी पटरी होती है जिस पर एक पिता जीवकोपार्जन के लिए समोसे बेचता है। उसके बेटे को वह कार्य छोटा और घृणित लगता है। उसे लगता है कि स्कूल में किसी दोस्त ने देख लिया तो उसे छोटा और गरीब समझ लिया जाएगा। इस कहानी को पढ़कर मुझे समाज की क्रूरता पर बहुत गुस्सा आया। हमारे समाज में यह भाव भर-भर कर उछाला जाता है। अखिलेश पालरिया की कहानी ‘प्रशांत आर्थोपेडिक होम’ तक पहुँचते हुए जीवन के इतने खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजर चुकी थी कि यह कहानी बरसात की पहली फुहार की तरह लगी, जिसमें भारतीय माटी का सौंधापन मिला हुआ है। कहा जाता है कि कहानी में निरा यथार्थ भी बोरियत पैदा करता है और निरी कल्पना भी कहानी को हवा में उड़ा देती है। इस कहानी को पढ़ते हुए लेखक की कल्पना भी यथार्थ के इर्दगिर्द बुनी हुई महसूस हुई इसलिए कहानी के कथन-प्रकथनों में पाठकीय विश्वनीयता का आनन्द बराबर आता रहा।

अमित श्रीवास्तव की लघुकथा ‘उधार’ में तकनीकीकरण होती दुनिया के साथ पिता ‘कोप’ नहीं कर पाते हैं और एक ‘उधार’ कथा के रूप करुण दृश्य सामने उभर कर आता है। विजय शर्मा ने अपने लेख’ रुपहले पर्दे पर पिता को खूब खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ लिखा है। कविताओं में निर्मला दोसी, रामस्वरूप दीक्षित, रामकुमार कृषक, ध्रुव गुप्त और प्रकाश देवकुलिश ने अपने-अपने ढंग से पिता के दाय-माय को अंकित किया है। जिसे पढ़ते हुए मन भींग-भींग गया। अनामिका शिव की इस पहलकदमी को बहुत सम्मान के साथ देख रही हूँ। रचनाओं में निबद्ध पिता को जितना पढ़ा, समझा और जाना तो चाहे उच्च कुल हो, मध्यम वर्ग या कि निम्नकुल के पिता पुरुष में पुरुष पहले, पिता बाद में ही निहित दिखा।अस्तु!

कल्पना मनोरमा

.jpeg)

सुंदर समीक्षा

ReplyDelete