भोर की पगडंडिया

मनुष्य सृष्टि का अद्भुत और विलक्षण प्राणी है। चेतना का अतिरिक्त हिस्सा, उसके मस्तिष्क के विकास के चलते उसके हिस्से आया है, उसने उसे सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया। अर्थात चेतना प्राणी मात्र में विशेष भूमिका अदा करती है। जैसा कहीं मुक्तिबोध ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी संस्कृत होता रहता है। ऐसा उसकी चेतना शक्ति के कारण ही होता है। रचना कर्म में रत मनुष्य अतिरिक्त संवेदनशीलता के कारण रागात्मक चेतना से अतिरिक्त रूप से समृद्ध होता है। वह अपनी रागात्मक चेतना के साथ संस्कृत होता हुआ अपने रचना पथ पर अग्रसर रहता है।

कल्पना मनोरमा भी रचनाकार के तौर पर संस्कृत हुई हैं। किंतु संस्कृत होना

क्योंकि एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, अतः सातत्य उसका स्वाभाविक गुण है। इस प्रक्रिया में कुछ छूटता है,

कुछ नया जुड़ता है तो कुछ मृत्युपर्यन्त यथावत् बना भी रहता है,

या बना भी रह सकता है। प्रारंभिक संस्कार (बचपन के) इतने ताकतवर

होते हैं और सहज रूप से व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित होते हैं कि क्रांतिकारी

परिवर्तन द्वारा ही उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। कल्पना मनोरमा की लेखनी ऐसी किसी

क्रांति का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती, किंतु हाँ, जैसे ऊपर कहा गया है, उनके संस्कृत होने का परिचय

अवश्य देती है, रचनात्मक चेतना के साथ।

कल्पना मनोरमा अपने से और अपनों से खूब बतियाती हैं। उनके इस संलाप में

उनके देशज संस्कार के विविध रंग-रूप, छवियाँ, छटाएँ प्रस्तुत संग्रह में भरे पड़े हैं। अपने इस संलाप में वे पारंपरिक भी हैं किंतु

प्रतिक्रियावादी कहीं भी नहीं। अतः हम यह नहीं कह सकते कि वे प्रगतिवादी नहीं हैं।

हाँ, एक खास किस्म की

प्रगतिवादी नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रगतिवाद में बैपराइज्ड है,

उन्हें हो सकता है, वे खालिस परंपरागत ढंग से

नजर आती हों। इस संग्रह से गुजरते हुए हम उन्हें समय के साथ खड़ा पाते हैं। रागात्मक

संवेदना का विस्तार, संभव है बहुत विस्तृत न माना जाये,

किंतु जिस क्षेत्र पर उन्होंने दृष्टि डाली है, अपने देशज संस्कारों के माध्यम से मानव संवेदना के वर्तमान पहलुओं को ही न

केवल देखा है बल्कि युगानुरूप हिलाने डुलाने, जगाने, का भी काम किया है।

संग्रह के पहले ही गीत ' झुकी मुड़ेंरें' में- सूना आँगन-द्वार, मुंडेर, उँगली देकर बाँह थमाना,

घोड़ा बनना, गोदी लेना आदि शब्दावली यदि पारंपरिकता दिखाती है तो अगले ही

गीत- 'जीवनभर की साढ़ेसाती' में नियतिबद्ध और मियतिबिद्धि के पारंपरिक रंग को आधुनिक

संदर्भ तक लाती हैं। सपनों को निराकार कहकर और ऊपर से 'पिसते-पिसते'

से सपनों की नियति की विवशता उजागर करके। सपनों को निराकार कहना

अर्थात आकार का गायब होना और वह भी एक प्रक्रिया से जिसका नाम है- पिसना। पिसने

में स्वाभाविक रूप से द्वंद्वात्मकता है। एक पीसने वाला, दूसरा

पिसने वाला। इसे आप प्रगतिवादी दृष्टि नहीं कहेंगे क्या?

एक और गीत- 'गरमी चिट्ठी बाँच रही है'

में वे निहायत पारंपरिक रूप से शुरुआत

करती हैं। गरमी की छुट्टी में बेटी के घर आने से। लेकिन आखिरी चरण में जरा

शब्दावली देखिये- जो जैसा है छोड़ो। आओ तुम घर जल्दी। छोटी की होना तय है हल्दी।

तेरे बिना सजेगी कैसे। पूजा की थाली।

देखने लायक बात यह है कि माँ-बेटी संबंधों का प्रयोजन- निर्वाह तो देखने को

मिलता ही है, तेरे बिना सजेगी कैसे। पूजा

की थाली में श्लेष भी है। इसका एक अर्थ बेटी का रीति- रिवाज से अलग सहायता प्रदान

करने वाला रूप भी हो सकता है।

देशजता का स्वर हो और कवि नास्टेल्जिक न हो, यह कैसे हो सकता है। कल्पना मनोरमा भी हैं। उनके नास्टेल्जिया में

रोना-धोना या उस बीते हुए की बहुत डींगें नहीं मारी गई हैं। वह अतिरेक (भावुकता

का) जो अक्सर ऐसे गीतों में दिखाई देता है, उनके यहाँ नहीं

है। जैसा पहले भी कहा गया है, उन्हें अपने ग्रामीण परिवेश से

प्यार है, लगाव है किंतु संवेदनागत, संस्कारगत।

वैचारिकी इसमें कहीं नहीं, अतः बहुत अधिक उसका न तो

महिमामंडन है, और न अतिरेकी भाव की गर्वोक्ति।

प्रस्तुत संग्रह में कल्पना मनोरमा घर-परिवार, रिश्तों नातों, तीज-त्यौहारों,

उत्सवों के साथ खूब प्रस्तुत होती हैं। गौरैया, कोयल, मैना, नीम, आम, बबूल, महुआ, मंजरी, तुलसी, बादल, वर्षा, सावन, फागुन, चैत्र जेठ आषाढ़ उनके यहाँ इस तरह या उस तरह खूब आये हैं। असल में इन सबका

प्रयोग वे प्रतीकों, बिंबों के लिए या लोकरंग, लोकढंग या लोक क्रीड़ा, पीड़ा के लिए भी करती हैं। इन

सबका यथारूप वर्णन इनसे जुड़ी मानव संवेदना को उकेरने में अधिक हुआ है। कह सकते हैं

कि साध्य रूप में कम साधन रूप में अधिक।

उनके देशज संस्कार उनसे चिपक कर चलते हैं। शब्दावली में, वाक्यांशों में उनके दर्शन हम कर सकते हैं।- असल में

परिवेश रचते समय जैसे वे उसी परिवेश में जा बैठती हैं।

'हरी चरी लहराना', 'बुँदिया-बुँदिया कर खेतों पर',

'बरखा रानी नेह लुटाती', 'गाय-बछेरू की ममता

पर', 'बाँधो मन की पोली गठरी'। तो

दाना-दाना बिखरेगा, सुपड़ी भर-भर, धूप

अँजोरी, बीने ताल मखाने, खीर की चूल्हे

पतीली, टूटी खटोली आदि वाक्यांश इसके परिचायक हैं।

ऊपर जो कहा गया है, इसका अर्थ यह नहीं लगा

लेना चाहिए कि उनका रचना संग्रह और उनके तेवर यहीं तक सीमित हैं।वे आधुनिकता एवं

वर्तमान युग से पूरी तरह परिचित हैं।

आओ चलो ऐसा करें। अब जिंदगी को ढूँढ लें। रूढ़ियों को तोड़ अपनी धुन बनाएँ में आधुनिकता के भरपूर दर्शन किये जा सकते हैं।

रात ने जब-जब पुकारा। थे कहाँ तुम चन्दन वन के वासी हो तो। चन्दन बन कर

दिखलाओ

जीवन है संघर्ष-शिखर पर। तुम कहते सुख ढूँढो उसमें। बोलो कैसे? आदि में प्रश्नाकुलता के

साथ-साथ कटाक्ष भी है और प्रच्छन्न आह्वान का स्वर भी।

एक मुट्ठी धूप है तो क्या हुआ। हार जायेंगे अँधेरे में स्वर आशा का, संघर्ष का भी है तो

जो बने सागर बने वो। हम नदी बनकर बहेंगे। में अस्मिता का लोकोमुखी, समाजोपयोगी

स्वर हम देखते हैं।

'है आँगन कच्चा' नामक गीत में-

अभी न बरसो मेघ। अभी है आँगन कच्चा। पहलौटी की बिटिया। ले सोई है जच्चा।

मोहलत दे दो कुछ दिन की। छप्पर छाएँगे। मेंं स्वर की कातरता झकझोरती है तो 'आँधियों के ठीक सम्मुख' नामक गीत में-

आँधियों के ठीक सम्मुख। एक दीपक बार लें। है मन हमारा

न्याय की जर्जर तुला पर। एक सूर्य उतार लें। है मन हमारा।

में स्वर में विनम्रता है लेकिन कई दुखती रगों पर वे उँगली रखती भी नजर आती

हैं। तुला जर्जर है अर्थात लाशनुमा रूढ़ियाँ, तो इन्हें त्यागना होगा और सूर्य को उतारना होगा। सूर्य अर्थात उजाला,

गर्मी, प्रभा, तेज सब

कुछ एक साथ। युग की आवश्यकता के अनुरूप एक नई शुरुआत। लेकिन हम देखते हैं कि स्वर

विद्रोही नहीं है। स्वर में अपने को सक्रिय करने का भाव है, दृढ़मना

होने का भी, शक्ति सम्पन्न होने का भी किंतु मेथडोलोजी डांडी

यात्रा जैसी है- एक दीपक बारने की।

इस लेख के प्रारंभ में ही संस्कृत होने की बात कही गई है। रचनाकार शब्दों

का भी संस्कार करता है। नये-नये संस्कार उन्हें देता है और इस प्रकार नयी-नयी

ध्वनियाँ उन्हें प्रदान करता है। ' चल सको तो' नामक गीत में-

साथ चलना। और यदि समझो असुविधा। लौट जाना। हम अकेले ही चलेंगे। इन पंक्तियों में अस्मिता का रेखांकन भी है और दृढ़

संकल्प भी। इसकी आवृत्ति हुई है आगे। लेकिन अंतिम चरण में पहुँचकर-

समय के रथ पर रखा है। न्याय का अमृत कलश जो। ले सको तो माथ लेना। और यदि

बेचैन हो मन। टेर लेना। हम दुकेले भी चलेंगे।

अपने जीवन में सब अकेले चल रहे हैं, मौन रहते हुए, सब कुछ सहते हुए, इस यातना को कलपना न्याय से जोड़ती हैं। न्याय को अमृत कलश बताकर अर्थात

यदि इसे प्राप्त कर लें तो यातना का निवारण लेकिन इसके लिए दुकेला होना होगा।

दूसरे इस शब्द को संस्कार देती हैं जिसका नाम विवेक सम्मत, निर्णय,

सोच-समझकर, ऊँच-नीच देखकर लिया गया निर्णय,

इस निर्णय को माथ लेना न्याय समझकर। ऐसी स्थिति में यह अमृत कलश ही

हो जायेगा।

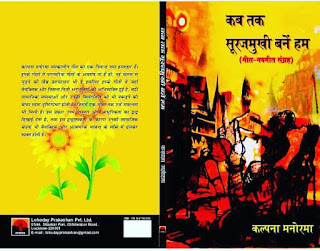

संग्रह का शीर्षक गीत 'कब तक

सूरजमुखी बनें हम' में भी वे सूरजमुखी शब्द को एक नया अर्थ

देती हैं। सूरजमुखी का अर्थ हो सकता है किसी की ओर तकना, तकते-तकते

उसी के अनुरूप चलना। 'कब तक सूरजमुखी बनें हम'

का व्यज्जनार्थ हो सकता है सूरजमुखी नहीं बनना है। कल्पना मनोरमा का

आशय यह नहीं है। उनकी समस्या सूरज का एक जगह न टिकना है। यदि वह टिक जाये, उसकी बात सुने तो कोई बात नहीं। यह कहकर जैसे वह कह रही हैं जिन्हें रुककर,

ध्यानपूर्वक बात सुननी चाहिए, वे सूरज,

वे बड़े लोग, ऐसा नहीं कर रहे हैं, अतः इस सूरज से आशा रखना बेकार है। अर्थात सूरजमुखी होना पाप नहीं लेकिन

यदि सूरज 'ऐसा हो' या 'ऐसे हों' तो ऐसे सूरज से परहेज ही अच्छा है।

अभी तो जो कहा गया है, वह

अपनी जगह ठीक है। एक बात अंत में विनम्रता से रखना चाहूँगा कि गीत नवगीत विधा एक

सुगठित देह की माँग करती है। अपने टेक्सचर और स्ट्रक्चर को लेकर गीत-नवगीत से

अपेक्षा करना पूरी तरह न्यायसंगत कहा जा सकता है। खंड रूप में कुछ बिंबों के सहारे,

वाक्यांशों के सहारे, चाहे वो कितने भी आकर्षक,

मनभावन आदि क्यों न हों, गीत को खड़ा करने में

मुश्किल आती है, ऐसा मेरा मानना है। अतः इस संदर्भ में

कल्पना मनोरमा को साधना करनी होगी। यह उनका पहला संग्रह है, अतः

आशा है, वे उन सब संभावनाओं को, जो

उनसे की जा सकती हैं, ठोस आकार देंगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता

है तो संभाव्य का एक फलदार वृक्ष कुपोषण का शिकार भी हो सकता है।

वेद प्रकाश शर्मा 'वेद'

सी-1 शास्त्री नगर

गाज़ियाबाद- 201002

9818885565

.jpeg)

Comments

Post a Comment